113 年系友電子報

系主任的話

「大家好,我是目前系上的長工卉瑄。雖然不是師大血統,但是對教育推廣的熱愛在進入師大後持續發酵,除了在系友間(各位老師們)找到同溫層的默契,也在同事間感受到「師大之所以是師大」的使命感,一直非常慶幸終於也讓自己成為了師大人! 因此,能藉由這個系慶籌備的機會和大家「博感情」,內心感到非常的興奮和期待!」

這一段話,是我在一個69級~112級的「班級代表line群組」的自我介紹。

這個群組的成立,是為了去年一整年最激勵人心的事 — 「四十週年系慶」。歷時約半年的籌備期,除了促成系上老師們的「形象照」,我們也集結各班「團體照和班級特色介紹」、邀請老師與系友們撰寫感言、更鼓勵系友們認領攤位展出他們的真實/斜槓人生!還記得那一天嗎?

# 這樣的系,你怎能不記情?

系慶40,這是我大概一輩子都不會忘記的,屬於2024年的篇章。

系慶前一天,正是系上open house。傍晚撤展、移到中正堂場佈時,是個不小的工程,眼見籌備團隊和大學生們馬上轉換角色、閃耀著「準備下一場挑戰」的精神奕奕,讓人印象深刻、心中安慰不已。

而系慶當天,盛況空前。前面站著公關馬力開到250匹的主辦人(我)、被凹來當司儀、得唱名數百位出席人數的承恩,和坐在位子/攤位上享受聊天、完全不想「玩」我們精心準備紙上遊戲的眾多學長姐學弟妹們(^_^),還有許多每個環節都在互相叮嚀互補的籌備團隊們。整天心中充盈著許多驚喜、許多開懷大笑、和許多感謝!從專刊製作、攤位安排、場佈、節目安排,事實上仍有非常多可以改進之處,真的非常感謝大家體諒這麼多的不完美,更感謝這些義無反顧從台灣不同地點、甚至從國外回來,特別排除萬難前來的老師、系友、和好朋友們!

你們可能不知道的,是系慶結束的下午,中正堂的場復,是靠許多系上老師們、助教們、甚至還留在當場的系友們自動自發完成的。這樣的系,你怎麼能不感心?

# 回想過去,展望未來

系慶當時有一個環節,是莊福泰校長、謝莉芬老師回顧過去在系上的點點滴滴。雖然觀眾跨足超過40屆,心中卻不失這樣的共鳴 – 以前台上的老師,曾是我們的模範;因此我們總是期許自己,成為學生的最佳示範!這個示範,不是教書,也教心。

雖然師大早已成功轉型成研究型大學,然而過去身為培育地球科學師資的根據地,即便現在,「為師為範」仍是屹立昂揚的校旨之一。站在教室的舞台上,我們講出的每一句話、捏塑出每一種氛圍、傳達出對事物的每一個立場,不僅決定了課室的風景,還能影響著學子的人生態度。「我是老師」,講出來多麼鏗鏘有力!而為人師,有千萬重擔。這,就是師大地科的精神。

目前系上的畢業生大多數都在地球資料科學、資源開發所需地質地物調查、地球災害風險、地科相關高階儀器使用與開發等相關產業發展,但是這個系所的精神,我想是永遠不會改變的。

在系主任的位置至今兩年半,對於系上同仁們堅持著研究和教育理想的本質,充滿著感動和佩服,而連帶的,對這個系的未來也充滿了使命感、和無限的信心。我們始終相信,課室的風景美好,學生就能找到自己!若在高等教育能達成這種力道,學生未來怎麼能不強!

2025年1月卸任的我,對於系上事務的推動仍有許多未竟之事,在新系主任黃婉如老師的領導之下,我仍然會挑起各項大活動的總召一職。期待未來與系友們有更多機會互動,讓師大地科可以走得健康而穩健。

師大地科 2024 大事紀

Annual activity report of 2024

學術活動

Academic Activities

打造促進永續目標智慧運算中心

理學院成立全新跨領域研究中心

為了符應人工智慧演算法發展迅速及未來大數據研究趨勢,臺師大高教深耕計畫補助理學院成立「智慧運算導向永續發展研究中心」,1月10日於公館校區教學研究大樓舉辦成立茶會,邀請臺師大陳焜銘副校長、研發處許瑛玿研發長、理學院陳界山院長、地科系陳卉瑄主任、智算中心蔡明剛主任及理學院八大學系教授共襄盛舉,希望透過中心整合研究大數據師資建立學術交流,提升各團隊研究能量,提高臺師大在智慧運算應用開發國際能見度,提供更符合社會需求的學術量能。

▲ 與會師長合影留念

▲ 地科系陳卉瑄教授分享,需要不同專長背景的學生們一起思考地球未來面對的永續問題,到底如何監測、評估和尋求解方

▲ 理學院陳界山院長表示:「科學為技術的基石,但很難被看見。然而透過中心建立平台,整合理學院跨域量能,讓企業界了解臺師大科技研究能量、進一步創造產學合作機會,邁向特色領域中心。」

4月3日以來花蓮地震搖不停,為什麼會發生在那裡?要持續多久?

25年來僅次於921地震的強震,分析成因以及是否又會誘發其他反應呢?

專訪國立臺灣師範大學地科系系主任陳卉瑄|公視我們的島

- 4 月 3 號花蓮主震、餘震特徵與成因

- 4 月 22 號後的壽豐群震特徵與成因

理學院跨領域交流座談會

解析臺灣地震活動與防災知識

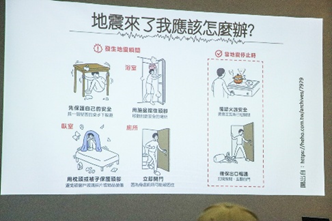

國立臺灣師範大學理學院於9月27日舉辦跨領域交流座談會,本次邀請地球科學系陳卉瑄教授,為大家帶來一場深入淺出的地震科普講座。陳教授專精於觀測地震學,這次的分享讓大家更理解臺灣頻繁地震活動的緣由,並學習如何以科學態度面對地震風險。

國際交流

International Exchange

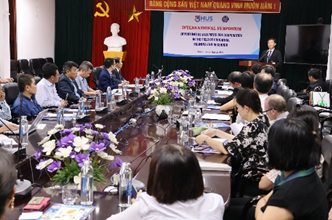

理學院與越南河內 VNU-HUS 攜手合作

舉辦雙邊合作論壇 深化兩校關係

國立臺灣師範大學理學院陳界山院長帶領數學系、物理系、化學系、生科院、地科系及永續所共16位師長,於2024年3月28日至29日出訪越南河內國家大學下屬自然科學大學(VNU University of Science, VNU-HUS),除辦理雙邊論壇外,雙方討論了多項合作協議:共同開設線上課程、舉辦研討會/工作坊、教師交流、招生合作等,以期進一步促進兩校之間的合作關係。

臺師大國際學術發展論壇

聚焦國際合著與多元學術社群經驗

高等教育已進入全球化階段,國際合作已為常態,各領域頂尖研究成果皆為國際化成果,藉由國際學術合作增進國際競爭力。有鑑於此,臺師大高等教育深耕計畫辦公室於5月1日舉辦「國際學術發展論壇」,以提升本校國際學術發展與合作量能。

其中第二場講題是「如何強化國際學術合作研究」,由臺師大研究發展處許瑛玿研發長主持,邀請臺師大科學教育研究所張俊彥師大講座教授、運動休閒與餐旅管理研究所廖邕優聘教授、生命科學系林登秋特聘教授、及地球科學系謝奈特優聘教授,分享自身與國際學者合作發表的經驗,本系謝奈特教授提及國際交換生與博士後研究的資源以及做好充分準備的重要性。

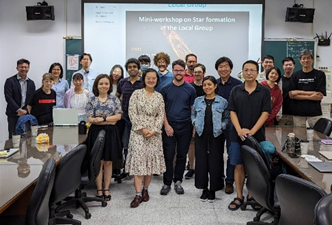

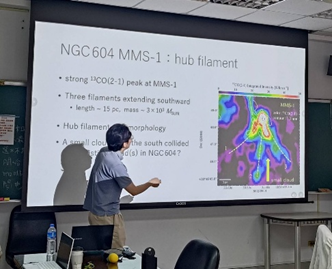

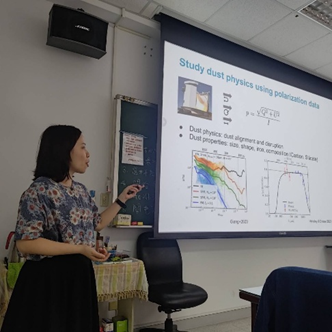

天文學者齊聚臺師大工作坊

分享恆星形成領域最新研究

國立臺灣師範大學理學院天文與重力中心,於113年5月14、15日舉辦工作坊,邀請來自國內外的多位學者與會,共同分享恆星形成領域的最新研究、並洽談新的合作計畫。

此次工作坊由地球科學系李悅寧副教授與博士後研究員Raffaele Rani主辦,除了中心成員與校內師生的參與,與會者亦來自中央研究院天文所、國立臺灣大學、國立清華大學,並邀請到國際訪客,來自大阪公立大學(Osaka Metropolitan University)的 Kazuyuki Muraoka 副教授與Ayu Konishi,是鄰近星系無限電波觀測的專家,與本校成員在銀河系的觀測成果帶來互補的恆星形成科學證據,並能相互比較分析結果,另有來自越南國家太空中心(Vietnam National Space Center)的博士生 Ngoc B. Nguyen,分享塵埃偏極化發射與磁場量測的數值模型。

亞洲青年地球科學嘉年華在臺灣盛大舉行

促進東亞地球科學教育交流

5月16日至5月19日,來自臺灣、韓國和日本的學生們齊聚國立海洋生物博物館,參加由國立臺灣師範大學地球科學系、地球科學奧林匹亞選訓委員會及國立海洋生物博物館共同主辦的地球科學嘉年華 Earth Science Festival(ESF)。

本屆嘉年華共吸引了來自日本的十位高中選手、韓國的九位高中選手,以及臺灣的十位高中選手參賽。學生們在天文、大氣、海洋、地質、地球物理以及野外實作等學科面向,先進行為期兩天的個人和團體競賽,以加強對地球科學的深入理解和興趣,並促進國際間地球科學教育的交流。

本系活動

Department Activities

地科系Open House開放參觀日

「不惑Aware」對地球科學不留疑惑

本系於5月4日辦理開放參觀日暨系展活動,當天約有260人參與,詳細活動內容。

臺師大地球科學系創系40週年,由地科展與開放實驗室合併的整天Open House(開放參觀日),5月4日於臺師大公館校區展出。活動包含導覽、工作坊與闖關活動,以科普形式帶給民眾地科相關知識與技能。

開放參觀日之活動主題計有:敗金實驗室導覽、平頂天文台導覽、地球科學教具製作與教學示範、闖關樂等。旨在向大眾展示地球科學的多元化,深入地了解地球科學內涵。

2024地科展以《不惑 Aware》命名,期望以不惑 Aware 帶領參觀者從潮起潮落(海洋)到雲卷雲舒(大氣),再到星羅棋布(天文),經過地貌萬千的旅程(地質)、地動心魄的震撼(地物),深入體驗地球科學的魅力無窮。

師大地科系暑期增能系列講座

師大地科系為因應2024暑期大專生、研究生訓練需求,由不同研究室推出「暑期增能菜單」,地科五大領域皆適用喔!

內容包含:

大數據分析能力、專題規劃能力、英文期刊文章閱讀能力、簡報製作和口頭報告能力、搜尋「可靠」文獻和編輯能力、向量電腦繪圖能力、科學海報製作能力…等

以及最重要的 — 地科就業市場大哉問!

以上7次課程之活動報名總人數為179人。

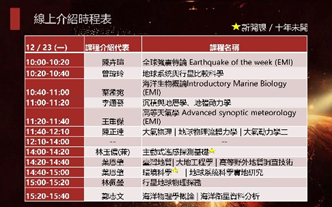

本系113學年第2學期選修課程線上介紹

為能讓學生更了解本系選修課程之內涵,以便學生們在選課之前有機會向授課教師詢問課程細節,增加學生之修課意願,故本系於12/23辦理「113-2本系選修課程線上介紹」,此次活動計有9位老師參與,介紹18門課程,包括本系學士班/大碩70%的課程。

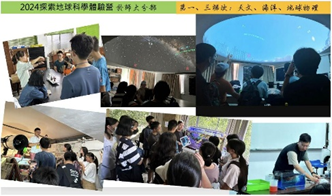

2024探索地球科學

未來大無限「地球科學體驗營」

為鼓勵高中生更了解地球科學的範疇與內容,本系舉辦「地科大未來-探索專長半日體驗」活動,鼓勵教師帶領學生到校參訪,從知識學習、實作演練、專長探索,一個下午的體驗課程,讓學子進入「地球科學無處不在」的驚奇之旅!提供年輕學子貼近和體驗地球科學迷人之處、進一步探索自己的專長與發展方向的機會。

探索內容包括平頂天文台巡禮、掌握天機、至少海有你、無震不包、GSI 鑑識地球,各場次詳細活動內容請見 連結。

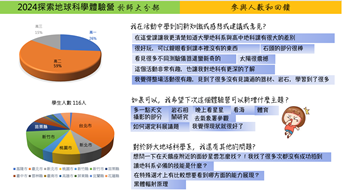

113年暑假(7月8日、15日、22日、29日)共辦理四梯次「地球科學體驗營」,活動圖片及反饋如下:

由於反應與迴響相當熱烈,故本系續於113學年第一、二學期持續辦理。

113年10-12月,本系已完成10/24景美女中、11/05新北高中、11/13華僑高中、11/29恆毅高中、12/20萬芳高中、12/25三民高中、12/27東山高中之場次,共有258名師生學生參與。

114年1月起,預定辦理之場次為01/03台北市陽明高中、01/17新店高中、02/21竹南高中、04/17秀峰高中。

耶誕許願去、新年新希望

本系於11/27~12/24辦理「耶誕許願去、新年新希望」活動,內容如下:

- 11/27~12/23於系辦前聖誕樹,提供歐趴糖和許願小卡,供大家取用填寫,寫下對自己的期許,加上署名再掛回去!這個小卡會幫你參加抽獎喔~

- 於12/24中午12:30直播抽獎活動,此前已募得95個禮物、現場再加碼兩個禮物,本系收集之已填寫許願小卡數為123,活動過程中,同學回答相當踴躍。

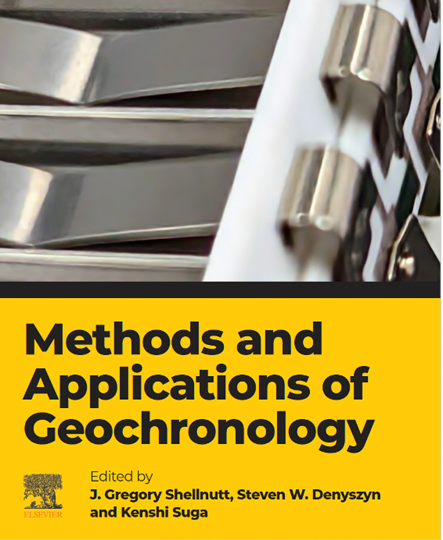

新書發表

New Book Launch

本系招生宣導

Department's Admission Promotion

師大地科「學習歷程檔案」撰寫建議

本系陳卉瑄老師在York平台發表的學習歷程心法:

學習歷程撰寫的八個提醒、三個常見問題、三個加分關鍵!說明哪種學生適合地球科學相關科系?在大學你會受到什麼樣的訓練?未來出路又是什麼?

文章連結

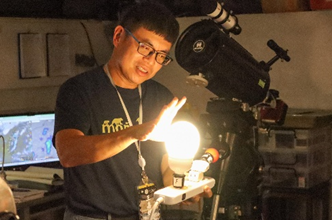

2024暑期

定量的起點~不深夜的天文觀測11小時

在你心中 天文是什麼?

兩天11小時天觀密集入門班,我們最精華的經驗累積,隨著暑假的尾聲一同說再見。

四梯共26位高中同學與準大一,有膽識地報名如此冷門的天文課,從定性的觀星、到定量的測量,我們嘗試跨越這道牆。

這兩天,降低純粹用簡報授課的比例,觀念先決、實務為先。我們沒有太多新的東西,而是反覆強化他們現有學科。

第一天測光:

使用天文台自己的觀測素材觀測極短週期變星XX Cyg,讓同學來得到光變曲線

第二天光譜:

同學一開始覺得納悶:明明是天文課為何在上物理化學?因這些都是初步理解天體光譜之門檻。

平頂天文台重啟三週年

我若是光 離開了太陽

奔馳三年 卻還碰不到

任何一顆恆星

但再努力一點

就可到達只有16.5光年遠的紅矮星-蠍虎座EV星

紅矮星這種恆星有三低:低質量、低表面溫度、低光度表面溫度常低於 3500 K,但壽命超長。

不要以為紅矮星很安靜,這顆是一顆焰星 (flare star),高速自轉加上內部對流,磁場比太陽強很多,會不時釋放出強烈的閃焰,且比太陽的閃焰規模更大。

在照片上只是的小小星盤,但透過光譜儀卻能呈現出:低溫輪廓+TiO分子吸收山谷、+氫原子巴爾末發射線,說明外層大氣很活耀。

三年了

平頂天文台從癱瘓已久

到現在能同時運作測光與光譜。而暑假期間剛結束的天觀密集入門班,正是我們能給同學們的精華。但是宇宙這麼大,下一步該往哪裡去呢?都市星空實在是一種悲劇,待太久,會忘了甚麼叫真正的星空。

榮耀事蹟

Honors

113年度校運會,本系獲得繞場「最佳造型獎」及教職員工大隊接力「亞軍」!

教師榮譽

- 簡芳菁老師榮獲本校113-115年度特聘教授

- 本系暨海洋環境科技研究所教師榮獲國科會113年度獎勵特殊優秀人才補助:

獲獎教師-黃婉如、王重傑、謝奈特、陳卉瑄、賴昱銘、葉庭光、簡芳菁、鄭志文、李通藝、陳正達、米泓生、葉恩肇。

- 本系謝奈特老師再度蟬聯「全球前2%頂尖科學家」

最新一期的「全球前2%頂尖科學家榜單(World‘s Top 2% Scientists)」於9月16日公布,謝奈特教授同時入榜「終身科學影響力排行榜」(1960-2023)及「年度科學影響力排行榜」,研究成果受到國際肯定!

地科系培訓國際地科奧賽選手 臺灣獲3金1銀國際排名第2

國立臺灣師範大學地球科學系與科學教育中心協助教育部,培訓臺灣學子參加2024年第17屆國際地球科學奧林匹亞競賽,8月16日傳來捷報,在31個國家、117名參賽學生中,我國共獲得3金1銀,國際排名第2名(以學生競賽總金牌數計算)。

▲ 國際地科奧賽 台學子獲3金1銀國際排名第2 2024/8/16 18:27(8/16 19:03 更新) 2024國際地球科學奧林匹亞競賽在中國舉行,台灣代表隊16日傳來捷報,共拿下3金、1銀。圖為參賽學子鄒孟熹(左起)、何承憲、林奕霆、林洋宏出發前於臺灣師範大學公館校區合影。

▲ 前排左起葉孟宛老師、何承憲、鄒孟熹、林洋宏、林奕霆、張瑜芬老師、林沛練老師

學生獎項

- 本系天文組碩一研究生許戎霆於2024天文年會(ASROC2024) 獲頒「最佳學生壁報論文獎」

(論文題目為: A SMA Observation Study Of Volcanic Eruptions and Atmospheric Dynamics on Io) 詳細內容 - 本系博士班陳耀傑同學榮獲112年蔡義本教授研究生獎學金 詳細內容

- 本系李其芷同學榮獲中華民國地球物理學會112年地球物理獎學金 詳細內容

- 本系林睿宸同學榮獲 2024 全國地球系統科學專題研究大賽大專組佳作!大專組得獎名單 詳細內容

- 本系碩班學生賴美澄 獲頒阮維周論文獎 詳細內容

- 恭賀 海洋環境科技研究所第一屆畢業生、本系博班畢業生、現任中央大學大氣科學系之系友「王儷樵博士」,榮獲113年度吳大猷先生紀念獎!本系師生與有榮焉!獲獎名單 詳細內容

- 師大地科團隊,在NASA黑客松創下一金一銀佳績,並獲得敦煌特別獎!

由國立臺灣師範大學地球科學系葉孟宛教授指導的兩支學生團隊,在全球規模最大的NASA Space Apps Challenge(NASA黑客松)地區比賽中展現了學生的跨學科能力與創新精神,在高雄賽區中脫穎而出,分別榮獲金牌與銀牌,總獎金高達10萬元! 詳細內容

《高雄賽》

金牌獎:YYLL_EcoVision_Explorers (全球賽代表隊)

銀牌獎:Dangerous (全球賽代表隊)

YYLL_EcoVision_Explorers團隊由國立臺灣師範大學與國立臺灣大學的學生組成,成員包括楊昀蓁(師大地科三)、林嘉凱(臺大機械系/師大地科四)、林品誠(臺大化學系/臺大經濟系雙主修四年級)。這支跨領域的團隊運用各自的專業背景,創建了名為「濕地方程式與二氧化碳地球」的網頁平台,展示了濕地在減少溫室氣體排放和應對氣候變遷中的重要性。

更多資訊請參見團隊網頁、30秒簡介影片

來自國立臺灣師範大學的Dangerous團隊,成員包括陳以庭(地科碩一)、黃毅豪(科教碩一)、劉奕廷(地科三)、沈庭宇(地科三)以及許瑋珊(地科三),他們設計出一個具教育意義的「SDG海洋教育包」,以提高高中生對氣候變遷與海洋生態系統的認識。

更多資訊請參見團隊網頁、30秒簡介影片

兩支團隊同時榮獲了「敦煌特別獎」,以表彰他們在國際競賽中的英語能力與表現,這也顯示了地球科學系培養學生具備國際競爭力的成果。

研究亮點

Research Highlights

衛星觀測新型態黑潮入侵北南海

【本篇報導由地球科學系暨海洋環境科技研究所 鄭志文教授研究團隊提供】

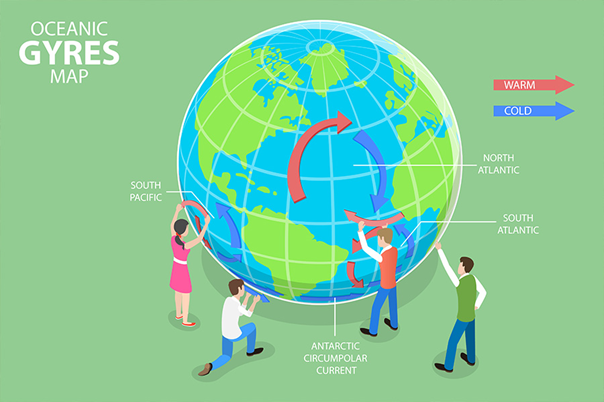

穿越呂宋海峽的黑潮入侵是一個經典的物理海洋學問題,過往研究中已提出了多種機制來解釋它的形成。本研究則在現有理論的基礎上,根據衛星觀測海表面高度異常資料並結合混合座標海洋模式數值模擬輸出場,提出新型態呂宋海峽黑潮入侵。研究中分析1993年-2018年期間所有西向傳播之氣旋式渦漩撞擊臺灣東部黑潮衍生之交互作用,發現約82%的撞擊事件將反過來導致黑潮上游流域呂宋海峽之黑潮入侵行為。藉由系統性分析和動力診斷證明的方式,本研究將渦漩撞擊事件與對應的黑潮入侵事件連接了起來,並揭示了背後詳細的物理過程。值得注意的是,相對於過往的理論,研究團隊所發現的是一種從黑潮下游流域(即臺灣東岸)反向影響黑潮上游區域(呂宋海峽)流場動力進而構成新型態黑潮入侵之過程。

南極震盪影響黑潮強度

【本篇報導由地球科學系 吳朝榮特聘教授研究團隊提供】

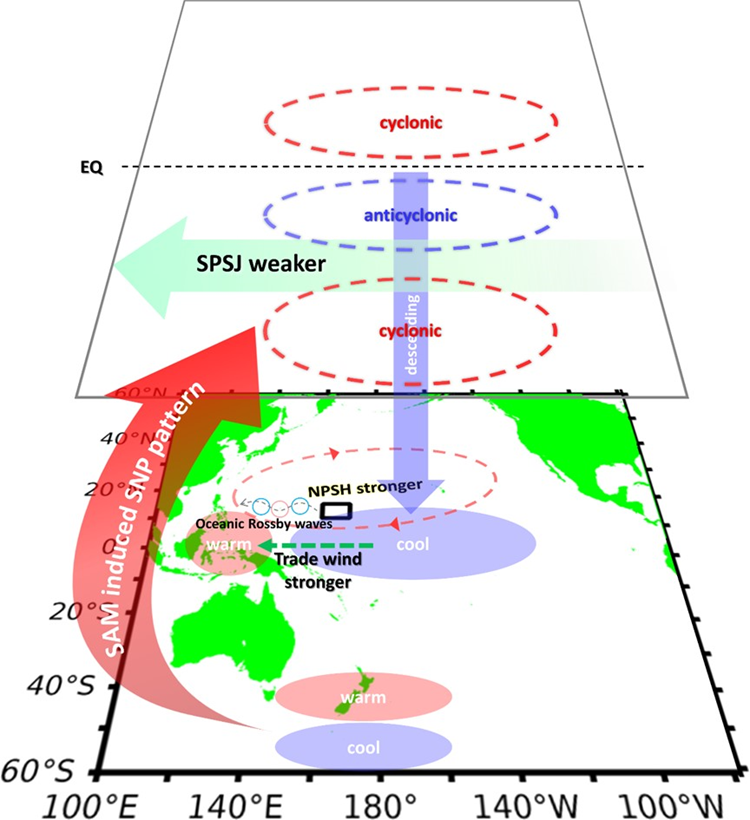

研究團隊使用長期再分析數據來評估1990年之後,太平洋北赤道流(NEC)分歧點緯度的年代際變化。研究發現位於10–15°N和160–170°E(C-BOX)區域的風應力旋度異常(WSCA)已被證實激發海洋羅斯比波(Rossby waves),並控制了NEC向西流到陸岸位置之緯度變化。研究團隊的分析顯示,自1990年代初以來,C-BOX區域的WSCA受到南極震盪(SAM)的遠程調節,在1990年之後的SAM正相位期間,北太平洋熱帶至亞熱帶地區發生了強烈的氣候變異,其中有一個特徵明顯地與南極地區高度相關。研究團隊確定在SAM正相位時期,在南太平洋生成了一個雙偶極海表面溫度模態,這引發了高層大氣的羅斯比波列,並向北傳播到北太平洋地區。這種效應進一步加強了大氣的下沉運動,增強了赤道東風和C-BOX區域的反氣旋WSCA。C-BOX區域的反氣旋WSCA則進一步激發了海洋羅斯比波,從而使NEC分歧點緯度向南移動,向南移動的NEC分歧點將造成黑潮強度增加。

新特提斯洋的誕生——

錸-鋨同位素與玄武岩鋯石年代的意義

【本篇報導由地球科學系 謝奈特優聘教授研究團隊提供】

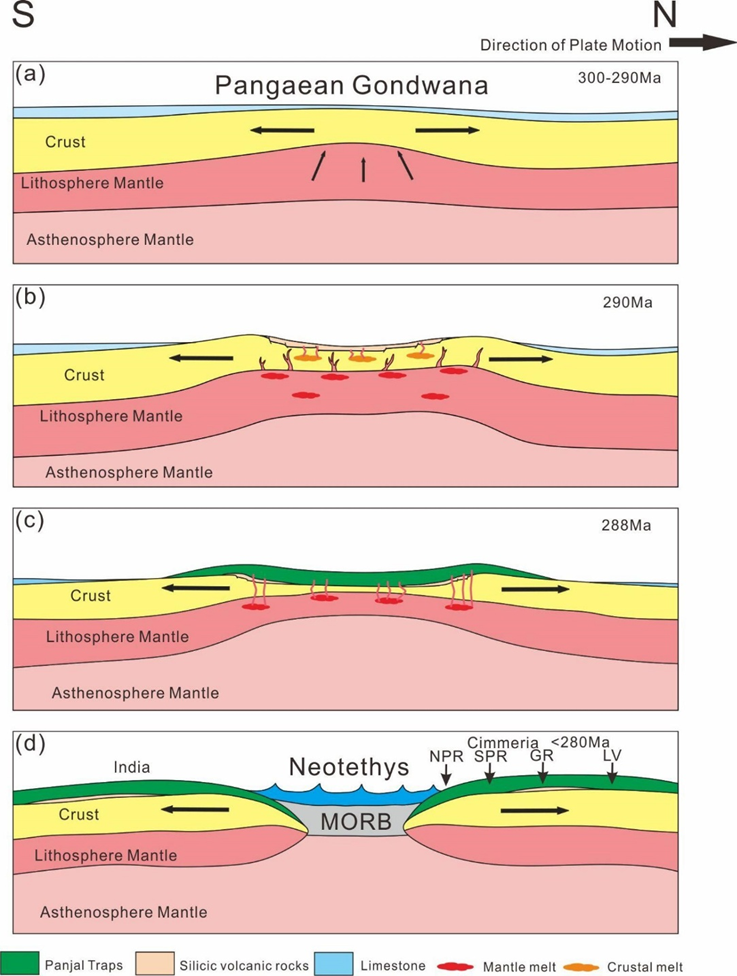

潘加爾火成岩區(Panjal Traps)的形成與沿著岡瓦納大陸的特提斯洋邊緣的張裂活動有關。從南皮爾潘加爾(Pir Panjal Range)採集的玄武岩經鋯石鈾-鉛定年,顯示其平均206Pb/238U年代為288.2 ± 0.3百萬年。此區域的岩石可分為三個成分不同的組別,其化學性質與東喀什米爾谷地的岩石而不是北皮爾潘加爾相關。岩石中的鍶-釹同位素(87Sr/86Sri = 0.70860–0.71104; εNd(t) = −6.1 to −4.4)顯示其岩漿源可能為受隱沒作用影響的岩石圈大陸地函。而酸性岩則是由大陸地殼部分熔融形成的(87Sr/86Sri = 0.71022–0.71093; εNd(t) = −8.7 to −7.2),其在南皮爾潘加爾區域的發現表明酸性火山活動比之前所認為的要廣泛得多。潘加爾火成岩區不同區域的187Os/188Osi同位素比值在0.1230到0.2832之間。來自北皮爾潘加爾的兩個樣本的比值為0.1230和0.1256,略高於原始上部地函噴發時的數值,而其餘樣本皆顯示富集的值(0.1343–0.2832)。新的數據表明,潘加爾火成岩區的地函來源可能隨著海底擴張的發展而由岩石圈大陸地函來源過渡到岩石圈地函下部來源。

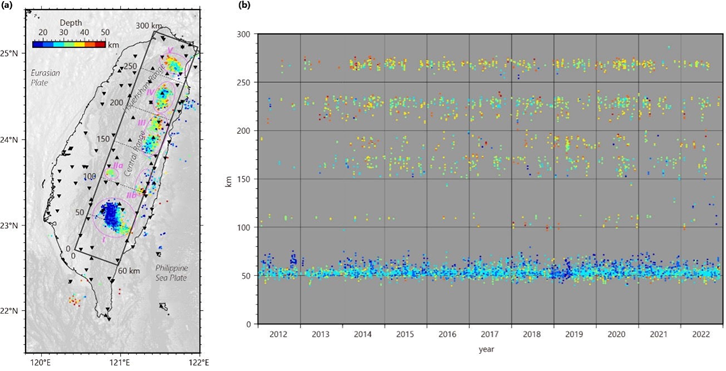

台灣的慢地震新熱點:

造山帶下方延伸200 km的長微震群

【本篇介紹由本系 陳卉瑄教授研究團隊提供】

和世界上好發於隱沒帶的長微震不同,台灣的長微震過去被發現頻繁地發生在中央山脈南段下方,這也是全世界非常稀有的、在「非火山區域」造山帶之慢地震觀測證據。前人研究指出,隱沒帶的高溫、富含水、和高孔隙壓的環境,使得該處達到岩石破裂的應力門檻低,是醞釀長微震的絕佳環境。而在台灣,慢地震發生在最高峰玉山的南方,其下方正是歐亞板塊停止隱沒、開始和呂宋島弧碰撞的過渡帶,在這個地震不會發生、也沒有成熟斷層面發育的地方。長微震的存在,是理解「慢地震生成機制」的關鍵地。

系友回娘家

Alumni Homecoming

地科系慶祝成立40週年 校友齊聚見證轉型躍輝煌

還記得五月五日,相約於師大分部的那一天嗎?

這一天,吸引了三百多名系友及其眷屬回娘家參與,除了一起重新感受「地科大家族」溫暖情誼,也共同見證「師大地科,典範展風華,重聚四十,轉型躍輝煌」。這段回顧影片,收錄了系慶大會的籌備初衷、當天的點滴精華、和系上對大家參與活動的感念和感恩。

有參加的,來回味一下當天的感動;沒參加的,來感受一下熟悉的場地、人和溫度!

另恭賀本系米泓生教授高票當選為第四任系友會會長

千呼萬喚始出來的~40週年系慶回顧影片!

國立臺灣師範大學地球科學系於5月5日舉辦了盛大的40週年系慶活動,吸引了三百多名系友回娘家參與,除了廣邀系友們設攤位介紹自己的主/副業,並推廣地科相關知識與技能外,亦讓系友有機會回憶過去在母系的點滴、踏出校門後的多元發展,尤其77級系友、高雄中學莊福泰校長緬懷師恩時,甚至當場熱淚盈眶,引起大家對師大精神的共鳴,重新感受「地科大家族」溫暖情誼,共同見證「師大地科,典範展風華,重聚四十,轉型躍輝煌」。